部署ごとの連携がとれていないと感じることはありますか?組織の中で孤立状態となる「サイロ化」が進んでいるかもしれません。個人の能力開発が組織の発展につながることで、投資をしている会社も多いでしょう。

しかしながら、IT化の加速と意識の上下に左右され、能力の格差が目立ち連携を嫌がる風潮も出てきやすいです。

そのような状態をサイロ化といい、時代の流れとともに注目されている言葉です。この記事では「サイロ化」の解説と起こりやすいデメリットをお伝えし、対処法までを紹介しています。

目次

サイロ化とは何か?

サイロ化とはシステムや業務プロセスなどが、他のアプリケーションや他事業部や部門との連携を持たずに自己完結して孤立してしまう状態のことを言います。

サイロ化の語源である「サイロ」は、家畜の飼料を貯蔵しておくタンクを並べた貯蔵庫のことです。このサイロはタンク同士がつながっておらず、独立した構造になっています。このことから、独立したタンクのように企業内で組織やシステムが独立している状態のことを、サイロ化と呼ぶようになりました。

システム・組織・データのサイロ化などの種類がある

企業におけるサイロ化は、主にシステムのサイロ化・組織のサイロ化・データのサイロ化などの種類があります。

システムのサイロ化は、社内の各部署で使われるシステムが連携できていない状態を指します。組織のサイロ化は、部署間の連携がスムーズに行われておらず、他の部署や部門がどのような業務を行っているのか把握できない状態を指します。。データのサイロ化は、社内でデータ共有ができていない状態を指します。

サイロ化が起こる原因

サイロ化が起こってしまう原因は様々ですが、主にコミュニケーション不足や管理方針の違い、縦割りの組織構造に起因して発生することが多いと考えられています。

チーム内では密なコミュニケーションを取っていたとしても、企業全体での情報共有が上手く行われていないと、サイロ化が起こってしまいがちです。

サイロ化の背景にはITの加速も影響している

IT化の加速により、人の連携がなくともシステム連携などで効率化ができるようになりました。一方で、部署ごとに達成できる業務が多くなれば、他部署との連携に加えて実績格差も出てきます。

実績格差は、社員のモチベーションの低下を招きます。なぜなら比較して全ての人が、やる気を出す人とは限らないからです。一つの価値観を押し付ければ、サイロ化が進行する原因を組織として作ることになるでしょう。

また、社内で利用するシステムの種類やデータの量が増えていくと、サイロ化の解消も難しくなっていきます。DXが進み、ITシステムがなくてはならない現代において、サイロ化は特に注意すべき問題の一つだと言えるでしょう。

サイロ化が進行すると起こる主な問題点

サイロ化は独自の発展には良いですが、組織運営全体としてみるとデメリットも多く存在します。組織として運営していくには、統一感を持って業務に取り組んだほうが、企業価値も高まっていくでしょう。

この章ではサイロ化が進行すると起こりやすい主な問題点をお伝えします。デメリットを理解して、根本の原因を解決しましょう。

重複業務が増えて非効率化する可能性

サイロ化が進行すると起こりやすい問題点の1つ目は、重複業務が増えて非効率になる可能性です。それぞれの部署が独立していると、他部署が行っている業務も把握しづらくなります。

すると連携が曖昧なので、重複する作業も自然に増えてしまうでしょう。

自社の提供サービス・質が低下しやすい

サイロ化が進行すると起こりやすい問題点の2つ目は、提供するサービスや質が低下しやすいことです。部署ごとの連携が薄いと、会社全体のコンセプトが浸透せず独自の理念のように発展してしまうこともありえます。

意見の違いはコンセプトがずれていないことが前提で、サイロ化された組織なら提供するサービスの質の低下に繋がりやすくなるでしょう。どれだけ理念に伴った商品で価値を生み出すかを、意見の違いを受け入れながら理解を示すようにしていくことで、改善につながっていくことが見込めます。

会社の発展が個性より孤立になる

サイロ化が進行すると起こりやすい問題点の3つ目は、個性より孤立になることです。

組織が大きいほど意見は多種多様になり、一つの筋を通して派生するのが理想的です。

それが個性になるが、連携ができていなければ「孤立」に変わっていきます。孤立化を招けば、商品やサービスの低下に加えて、自社内のストレス指数を上げていくことにも繋がりかねません。

すると連携していくことが苦になり、チーム性や組織力のメリットを活かすことができなくなるでしょう。日々の意見交換と方向性を合わせていくことで、会社の発展を目指す志も統一感が生まれてきます。

運用コストが多くなる可能性がある

サイロ化が進行すると起こりやすい問題点の4つ目は、運用コストが多くなる可能性があることです。データの保管場所、システム導入など個別にしていれば組織ごとに運用コストがかかることが予測できます。

近年は、個人または部署の特徴を伸ばしていくことが、これからの時代に必要と言われています。一方で組織として統一感を出していくときには、デメリットとして浮かび上がってくるものです。

運用コストは、事業拡大・成長する中で必須な対策ですが「なぜ導入するのか?」という質問に対しての答えを明確にしていくことが必要となるでしょう。

サイロ化の対策と解消方法

サイロ化は、組織の成長やデータの量が増えていくにつれて、解消が難しくなっていきます。あらかじめ対策を行い、サイロ化が起こってしまった場合には早い段階で解消させることが大切です。

ここからは、サイロ化の対策と解消方法について解説していきます。

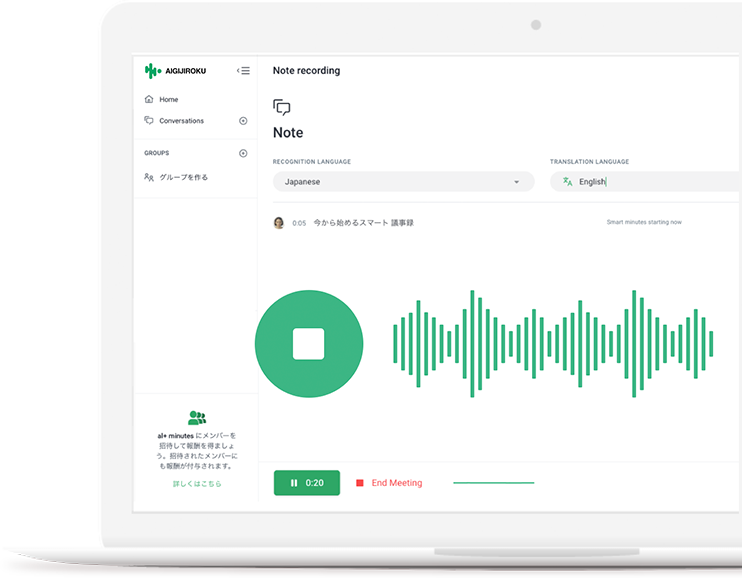

データを統合的に管理できるツールを導入する

データがバラバラに管理されていて把握しきれていないことは、サイロ化が起こる原因の一つです。データを統合的に管理できるツールやシステムを導入して、各部署・部門のデータを管理・把握することで、サイロ化の対策と解消を目指すことができます。

組織のミッションを明確にする

組織のミッションを明確にしていくことも、サイロ化の対策や解消方法として有効です。縦割りの組織構造を解消し、社員全員が同じ目標に向かって進んでいくためには、まず組織全体のゴールを明確にする必要があります。

次のような順番で組織のミッションを明確にしていき、社員全体で共有しましょう。

1.組織全体のゴールは?

まずは短期的なものはもちろん、中長期的なものも含めて、組織全体として目指していくべき目標を明らかにしましょう。組織全体のゴールを考える際は、できるだけ具体的な数値や行動に落とし込んでいった方が、チーム全体が同じ目標に向かいやすくなります。

2.そのゴールを遂行するために必要な今の取り組みは?

ゴールが明らかになったら、その目標にたどり着くためには何が必要なのか、現状の課題を洗い出してみましょう。課題の洗い出しができれば、それを解決するために必要な取り組みがおのずと明確になってきます。

3.取り組むことによって、どんなことを実現したいのか?

ゴールを達成することで、自社がどのような未来を実現したいのかを考えることも大切です。これにより、組織としての特徴やビジョンが明確になってきます。こうした組織の方向性が明確になり、社員全体での共有ができれば、全員で同じ目標に向かって努力することができるようになります。縦割りの組織構造を解消することにもつながり、サイロ化への対策にもなるでしょう。

共有の場を設けて部署同士が交流する機会を生む

サイロ化の対策方法の2つ目は、共有の場を設けて部署同士が交流する機会を生むことです。

ただし、共有の場を設けてあっても、報告をするだけの場会ではサイロ化と同じ状況を作りかねません。部署同士で交流する機会として情報共有を行い、お互いに理解を示すとともに、できること、できないことをはっきりとさせて連携できる場所を見つけていくことが目的になります。

サイロ化を防ぐためには、部署同士の協力と連携が不可欠です。一朝一夕でサイロ化が解消できる方法ではありませんが、トライ&エラーで試しながら動いていき、結論を出すことに焦りを感じないよう取り組んでいくと良いでしょうす。

調整に適役な人材を育成する

サイロ化を防ぐためには、調整に適役な人材を育成することも大切です。社内の調整ができる人は、客観的または抽象的に見ることが上手にできまする。その人材を育てるとともに、個性として発掘していくことが、組織全体で共通の認識を持ちサイロ化を防ぐためにも重要となってきます。

なお、調整に適役な人材を育成するための人選においては、業績や人の評判はあくまでも一つの判断材料に留めておきましょう。なぜなら、この理論で人選や育成をすれば「業績が良ければ調整も上手」という固定概念になっていくからです。

すると、人材の育成は「成果主義」だけになり、社員のポテンシャル(潜在的能力)が、方針だけで自動的に決められることになります。

人材の育成には、相手に求めることばかりでなく、決める側にも変化と多角性に優れた目線を持つことで、双方が成長していく土台を作ることが可能となるでしょう。

まとめ

個人の能力開発が注目される中で、サイロ化という孤立の課題はついてきます。組織として孤立化が進めば、望んでいる方向と逆の結果を得ていくことになるので、定期的に目的を持った会議等を実施することが、サイロ化を防いでくれるでしょう。

AI GIJIROKU ブログ編集部です。議事録や、会議、音声を中心に生産性を向上するためのブログを執筆しています。