農業は後継者不足や消費者の多様化するニーズ、増えていく耕作放棄地など、多くの課題を抱えています。そんな課題に対応する方法の1つとして注目を集めているのが、農業DXです。

では、農業DXとはどういったものなのでしょうか。この記事では、農林水産省が提唱する「農業DX構想」をもとに、農業DXが注目される背景や現状と課題を解説します。国内・国外の農業DX事例もご紹介しますので、ぜひ今後の取り組みの参考にしてください。

目次

農業DXとは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、ビッグデータやAI、IoTなどのデジタル技術を活用してビジネスモデルの変革を行うことです。デジタル化とは異なり、効率的な業務プロセスへの改善だけでなく、消費者の求める新たな価値を提供するという目的も持つのがDXです。

農業DXは、スマート農業をはじめとしたAIやロボットなどの技術を用いて、農作業の負担を軽減し品質・効率を向上させることです。生産現場だけでなく、農産物の流通や小売の現場におけるDXも含まれます。

農林水産省の提唱する「農業DX構想」

農業分野におけるDXの羅針盤として、2021年3月に農林水産省が発表したのが「農業DX構想」です。この構想の目的は、デジタル技術を活用した効率的な農業経営を行い、消費者のニーズに応え価値ある商品を届ける、サービスとしての農業「FaaS(Farming as a Service)」の実現を目指すことにあります。

農業DX構想では、政府が掲げる基本的な方向が示されました。農業分野におけるDXはこれに基づき、2030年までの構想実現を目指してさまざまな取り組みが進められています。

【農業DXの基本的方向】

- 政府方針に基づく農業DXの推進

- デジタル技術の活用を前提とした発想

- 新たなつながりの形成によるイノベーションの促進

- 消費者・利用者目線の徹底

- コロナ禍による社会の変容への対応

- 持続可能な農業の実現によるSDGsの達成への貢献

農業DXの背景

農業DXが推進される背景には、農業従事者の高齢化と後継者不足や、耕作放棄地の拡大、食料自給率の低下、消費者のニーズの多様化などの課題があります。

現在、日本の農業従事者は約7割が65歳以上であり、高齢化が進んでいます。後継者不足は大きな課題となっており、このまま生産量が減少していくと食料自給率の低下を招き、緊急時の食糧不足にもつながりかねません。

また、農業従事者がいなくなることによる耕作放棄地の拡大も問題視されています。耕作放棄地は、雑草・害虫が発生して周囲の農地に悪影響を及ぼしたり、洪水災害時の危険性が高まったりなど、できる限り発生防止・解消に努めるべきものです。

こうした課題への対策として、デジタル技術を活用した農業経営によって、少ない人材で生産性を高めていくことが求められているのです。

農業DXの現状と課題

現在、全国148地区で農林水産省と農研機構による「スマート農業実証プロジェクト」が進められており、スマート農業の導入で農作業の省力化や自動化、効率化などが進んでいます。その他の地域でも自動走行トラクターや土壌センサー、ドローンなどを導入して、農業DXの推進を図っている農業者は増えつつあります。

しかし、こうしたデジタル技術に馴染みがない農業者が多いのも事実で、他の分野に比べてデジタル技術の活用が遅れています。農作物の品目や営農環境・規模、コスト面を考えると導入が難しい、という農業者も少なくありません。通信インフラが十分に整っていない農村地域では、その整備にも取り組む必要があるでしょう。

また、取り組みを始めている地域や企業でも実証段階のものが多く、農業DX構想の「消費者へ新たな価値を提供する」という目的を果たしている事業者はまだまだ少ないのが現状です。

デジタル技術によって労働力削減を目指すのはもちろんですが、商品提供および売り上げアップにまでつなげることができなければ、農業DXの成果とは言えません。農業DXを推進していくためには、こうした課題の解決が必要となってくるのです。

農業DXに取り組む国内の企業事例

では、日本の企業はどのように農業DXに取り組んでいるのでしょうか。その事例をご紹介します。

有限会社スタファームの事例

主に米を栽培する富山県高岡市の有限会社スタファームでは、IoTセンサーを用いた水門管理自動化システム「paditch」を導入しています。このシステムの活用によって、コスト削減と品質向上が実現できました。

導入の大きなきっかけとなったのは、もともと管理していた圃場から7km離れたところに圃場が増えたことです。導入前は、圃場の水管理のために1日3回ほど、離れた圃場の見回りをする必要がありました。タイマー機能や水位センサーを活用することで、3日に1回ほどの見回りで済むようになり、労力が大幅に削減できています。

水管理が効果的になったことで雑草も減り、除草剤のコスト削減にもつながりました。結果的に収量も増えており、労力削減だけでなく生産性や品質向上の面でも、農業DXの成果が出ているケースだと言えるでしょう。

株式会社ビビッドガーデンの事例

株式会社ビビッドガーデンは、生産者と消費者をつなぎ、農作物を直接販売することができるプラットフォーム「食べチョク」を運営しています。

「食べチョク」では、登録した生産者が自ら栽培・販売・発送までを行います。そのため仲卸や小売店への中間マージンが不要で、食べチョクの利用手数料を除く代金がそのまま生産者の売り上げとなります。

購入者と生産者がコミュニケーションを取れるコメント機能があるのも、「食べチョク」の特徴の1つです。購入者の反応はビッグデータとして集積されていくため、分析することで効果的な販売方法が見えてくるようになります。

この情報は登録生産者にも共有されるため、販売方法や生産計画に反映させることができます。データ駆動型農業としてDXに取り組んでいる事例だと言えるでしょう。

ヤンマーホールディングス株式会社の事例

ヤンマーホールディングス株式会社は、農業機械の大手企業です。農業の効率化・省力化を目指し、ロボットトラクター・オートコンバインなどの最先端農機や、ドローンなどを活用したスマート農業を提供しています。

また、IoT技術の活用によって農業機械とのデータ連動が可能になる「スマートアシスト」も提供しています。このシステムを活用すると、圃場にいなくても作付状況・特性の管理や農業機械の稼働状況の把握ができるため、農業の効率化・省力化につながるでしょう。

なお、ヤンマーホールディングス株式会社では2022~2025年度の中期戦略として、DXを担う新たな部門を発足させました。

参考:ヤンマースマート農業|ヤンマーホールディングス株式会社

海外の事例から学ぶ農業DX

スマート農業をはじめとした農業DXに関する動きは、日本国内だけでなく世界中で進んでいます。ここからは、日本よりも一歩進んだ導入実績がある、海外の事例をご紹介します。

アメリカの事例

広大な農地を有するアメリカは、世界一の農業大国です。スマート農業は「AgTech(アグテック)」と呼ばれ、ドローンを代表とした技術が取り入れられています。

ドローンは農薬の散布や、上空から農地状況の把握・分析を行うことに使われます。農作物の生育状況や土壌の状態、害虫や病気の自動検出などさまざまなデータを収集することができるため、広大な農地を有するアメリカでは人気なのだそうです。

他にも、ビルの屋内に従来の農場よりも大きな農生産が可能な植物工場を作ったり、農業用ロボットや自動運転トラクターの開発・活用も進んでいます。新しい農業の形を模索しているのが、アメリカの農業DXの現状と言えるでしょう。

オランダの事例

オランダはスマート農業先進国として、世界中から視察団が訪れています。しかし、国土面積は日本の九州とほぼ同じ広さで、農地面積も日本の約450万haより小さい約184万haです。痩せた土地も多く、冬の日照時間が少ないため、必ずしも農業に適した国土を持っているとは言えませんでした。

ECの貿易自由化をきっかけとして、国際競争力の高い農産物を生産するために最新鋭のICT技術を用いたスマート農業を取り入れたことから、改革が始まります。2013年には、アメリカに次いで農産物の輸出額世界2位にまで昇り詰めました。

オランダでは、一般農家の約8割が自動制御システムを搭載したコンピューターを導入していると言われています。「アグリポートA7」と呼ばれる巨大なビニールハウスでは、センサーによる徹底した環境保持が行われています。生産者がハウスにほとんど行かなくても、天候に関わらず作物を育てることができるのだそうです。

今日の農業大国・オランダの姿は、国を挙げての農業DXを伴う改革が功を奏した結果だと言えるでしょう。

まとめ

日本の農業は、労働力不足をはじめとした多くの課題を抱えています。農林水産省が発表した「農業DX構想」は、こうした課題の解決としての農業DXが目指す方向性を示しています。

しかし、生産者のデジタル技術への馴染みのなさやコスト面などを考えると、農業DXの推進は決して容易ではありません。それは農業分野だけでなく、あらゆる分野のDX推進活動においても言えることでしょう。

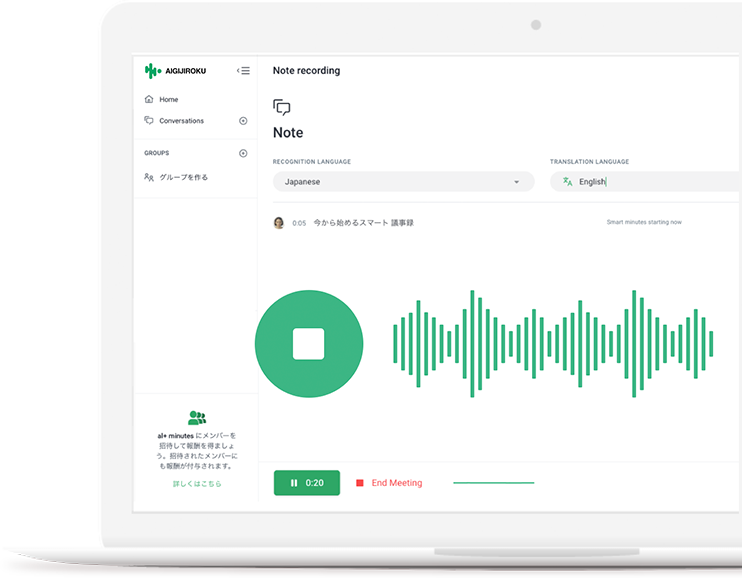

AIGIJIROKUは、DXをサポートするツールの1つとして活用できる、議事録ツールです。AIが99.8%の高精度で会議の内容をテキスト化しますので、どんな仕事にも発生しがちな「議事録を取る」という業務の負担を削減することができます。ぜひ利用を検討してみてください。

AI GIJIROKU ブログ編集部です。議事録や、会議、音声を中心に生産性を向上するためのブログを執筆しています。