若手社員の中には「議事録ってどんなもの?作成する必要って何だろう?」と悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は議事録の基本について詳しくご紹介します。本記事を読んでいただければ、突然議事録の作成を頼まれても慌てずに会議に臨めるでしょう。書き方のポイントもご紹介するので、議事録の作成に不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。

目次

議事録とは

議事録とは、会議や商談で話し合ったことを記録したものです。欠席した社員や関連した部署に会議の内容を伝える目的があります。文字起こしやメモと異なり、誰かに読んでもらう前提で作成しなければなりません。

アジェンダ・レジュメとの違い

議事録と混同しやすいものに、アジェンダとレジュメがあります。アジェンダは会議を円滑に進めるための議題やスケジュールが書かれていて、レジュメには会議や講演会などで発表する内容がまとめられています。記載内容も異なりますが、議事録との大きな違いは使用されるタイミングです。アジェンダとレジュメは会議中に使われる資料に対し、議事録は会議後に作成されます。

議事録の種類

一般的に議事録と言えば、社内会議やクライアントとの打ち合わせの内容をまとめたものをイメージするかと思います。このような議事録とは別に、法律で作成が義務付けられている以下のような議事録もあります。

- 取締役会議事録

- 創立総会議事録

これらの議事録は記載事項が定められているため、作成時には注意が必要です。

議事録の必要性

まずは、議事録の必要性について整理しましょう。議事録の有無は、業務にさまざまな影響を与えます。

業務の効率化につながる

議事録を共有すると、会議や商談の内容を口頭で伝える手間がなくなります。議事録がない場合、不参加者の社員は会議内容について誰かに直接質問しなければなりません。口頭での説明は手間がかかるうえに、正確に伝わらない恐れがあります。

もし、会議の内容を正しく把握していない社員がいると、認識のすり合わせから始めなければならず、業務効率が下がってしまいます。議事録があれば、正しい会議内容を効率よく共有できるのです。

関連記事:議事録の共有におすすめのツールを紹介|共有時のポイントと注意点をチェック

責任の所在が明確化される

議事録には会議の決定事項における責任の所在を明確化し、トラブルを防ぐ役割があります。議事録がなく記憶だけを頼りにすると、決定事項やそれに伴う業務における「誰が・いつまでに・何をする」があいまいになってしまいます。

責任の所在がわからないと「自分の担当業務を別の人が担当すると勘違いし放置してしまう」「期日までに完了できなかった」などのトラブルが起きるかもしれません。議事録に決定事項ごとの責任者や期日を記載することで、トラブルを未然に防げるのです。

合意形成の証拠になる

議事録は合意形成の証拠としても役立ちます。議事録がなく記憶だけを頼りにすると「合意した・合意していない」の水掛け論に発展する恐れがあります。

会議でお互いの意見が一致したにもかかわらず、片方が「合意していない」と主張すると、再度話し合う必要が出てくるでしょう。議事録に合意形成の証拠が残っていれば、水掛け論や会議のやり直しを防げます。

ビジネススキルの向上に寄与する

議事録の作成は、ビジネススキルの向上にも効果があります。そのため、若手社員がスキルアップの一環として任せられることの多い業務です。議事録作成には「膨大な情報の中から要点をつかむ力」「読み手を意識してわかりやすくまとめる力」が必要です。この2つはビジネススキルの基礎なので、ほかの業務にも活かせるでしょう。

関連記事:議事録の必要性とは?作成する目的と無駄にならない効率的な作り方を解説

議事録に記載する基本的な項目

基本的な議事録の項目と、それぞれの記載時に注意したいことを以下の表にまとめました。

| 記載時の注意点 | |

| 会議名 | ・会議の内容が一目でわかるように記載する ・「何を決める会議なのか」「何を報告する会議なのか」が読み手に伝わるように記載するのが望ましい |

| 日時 | ・過去の議事録と表記を合わせるのがよい ・「〇〇時〇〇分」と詳しく正確に記載する |

| 場所 | ・記載間違いがないように記載する ・省略せずに記載する |

| 出席者 | ・記載する順番は、お客様が最優先 ・役職が上の人から順番に記載する ・名前だけでなく、部署や役職も載せる |

| 会議の内容 | ・会議内容の詳細を記載する ・見出しをつけて読みやすさを重視する |

| 決定事項 | ・会議で決定した内容を記載する ・「予算は〇〇万円」「次のイベントは△月△日」など重要な数字は盛り込む |

| 次回会議日程 | ・次回の会議日程を明記する ・決定していたら「次の議題」「開催場所」「参加者」も盛り込む |

会社のフォーマットがある場合は、そちらに沿って作成しましょう。

関連記事:見やすい議事録のフォーマット|無料で使えるExcel・Wordのテンプレートも紹介

議事録の書き方4ステップ

ここからは、議事録の書き方を4ステップに分けて紹介します。議事録を初めて作成する方は、ぜひ参考にしてみてください。

1:会議前に事前準備をする

議事録をスムーズに作成するためには、会議前の事前準備が大切です。具体的には、会議前に以下のような準備をするといいでしょう。

- 自社の過去の議事録を見直す

- フォーマットや構成を準備する

- 会議の目的や概要を把握する

- 事前にわかる箇所は記載する

- 会議に出てきそうな難しい用語を調べておく

議事録の構成や会議の目的を頭に入れて会議に臨むと、要点がつかみやすくなります。すると会議中のメモが格段に取りやすくなり、結果として議事録の作成はスムーズに進みます。

2:会議中はメモを取る

会議中はメモを取ることに集中します。全てをメモするのは難しいかもしれませんが、以下のことを意識してなるべく聞き漏らしがないようにしましょう。

- 日時や数値は確実に押さえる

- 矢印や〇など記号を活用する

- 箇条書きを活用する

- 聞き取れなかった箇所は印を付ける

商談の際は「メモを取らせていただきます」と事前に伝えておくと安心です。

3:メモを整理する

会議終了後は、記憶が新しいうちにメモを整理しましょう。話し言葉で省略されやすい主語や述語を中心に補足事項を書き込んでいきます。発言者など重要な情報が抜けていないかも確認しましょう。

メモの補足が終わったら、同じテーマごとに発言内容を分類します。グループ分けをせずにメモの上から順に議事録へ落とし込んでしまうと、読みにくくなってしまうためです。このように、会議直後にメモを整理することは、質の高い議事録に仕上げるうえで欠かせません。

4:議事録に落としこむ

整理したメモをもとに、会社のフォーマットや先述した議事録の基本的な項目に沿って書いていきましょう。議事録を書き終えたら、誤字脱字や情報の誤りがないかを確認し、その後、上司にチェックしてもらいます。上司の確認を経て、完成した議事録は共有されます。

関連記事:【新人必見】議事録作成のコツと事前準備のポイントを解説

議事録の書き方のポイント

次に議事録の書き方のポイントをご紹介します。ポイントを押さえると、スムーズにわかりやすい議事録が作成できるようになります。

なるべくメモはたくさんとる

まずは、メモをたくさんとることを意識しましょう。最初のうちから会議を聞きながら、議事録に必要な情報だけをメモするのは困難だからです。慣れていない方は、なるべく会議の内容すべてをメモして、あ

とから不要な箇所を省いていく方法がおすすめです。何回もメモを取り、議事録の作成を繰り返すうちに、ポイントをつかめるようになります。

関連記事:議事録のメモが追いつかない方必見!効率よくメモを取る5つのコツを紹介

スピード重視で仕上げる

議事録はスピード重視で仕上げましょう。会議の記憶が新しい状態で作ると、クオリティの高い議事録を作成できるからです。会議から時間が経って記憶が薄れるとメモが読解できない可能性も考えられます。

また、議事録の提出が早いほど、会議の内容をすぐ業務に反映できます。可能であれば、会議から1時間程度で作成して共有するのがおすすめです。

発言者は忘れずに記載

議事録で話し合いの経緯や議論を記載する際は、発言者の記入を忘れずに行いましょう。議事録には「責任の所在の明確化」と「合意形成の証拠」の役割があります。発言者が明確でないと、本来の議事録の役割が果たせなくなります。誰による発言なのかを明らかにして、「言った・言わない」のトラブルを防ぎましょう。

5W2Hを意識する

5W2Hは議事録だけに限らず、ビジネスにおいて重要な手法といえます。5W2Hの意味は以下の通りです。

- Who(誰が)

- When(いつ)

- Where(どこで)

- What(何を)

- Why(なぜ)

- How(どのように)

- How much(いくら)

5W2Hを押さえると必要な情報を簡潔にまとめられます。会議前の準備段階や会議中にメモを取る際にも意識すると、必要事項の記載漏れを防げるのです。

読みやすさ重視で簡潔に

議事録は自分用のメモではなく、人に読んでもらうために作成します。そのため、読みやすさを重視し、以下のポイントを押さえて簡潔にまとめることが大切です。

- 要点のみを箇条書きする

- だ・である調を用いる

- 敬称を省略する

- こそあど言葉は具体的な言葉に直す

- 不要な情報は削る

敬称を省略する際は「敬称略」の記載が必要です。社外用の議事録の場合は、敬称略での作成は避けましょう。

関連記事:議事録の上手な書き方とは?作成のコツや例文と併せてステップ別に解説

議事録を効率的に作成するには?

議事録を効率的に作成するには、ボイスレコーダーや文字起こしツールを活用してみましょう。ボイスレコーダーは、会議中に聞き逃したりメモしそびれたりした箇所を聞き直す際に役立ちます。

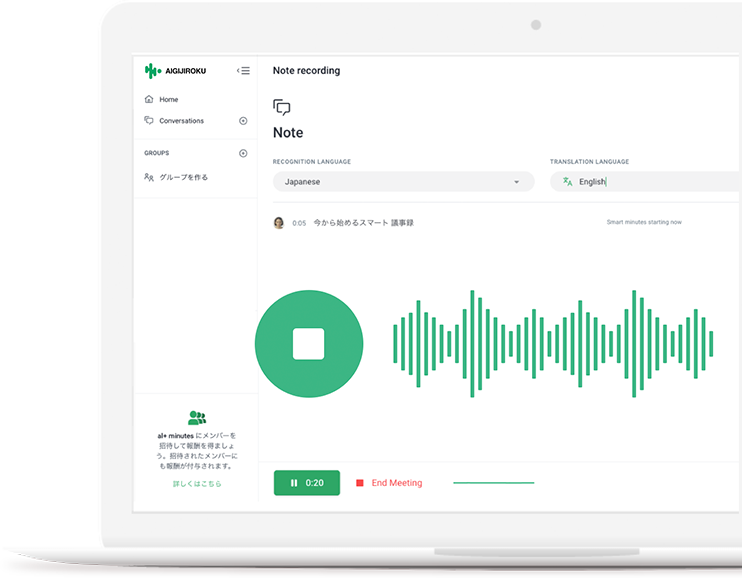

文字起こしツールは、音声を認識しテキスト化してくれるものです。一見便利なツールですが、精度が低いと正しく文字起こしされず、人による確認や修正に時間がかかってしまいます。なるべく手間をかけずに議事録を作成したいなら、音声認識精度の高いツールを活用するのがおすすめです。

「AI GIJIROKU」は音声認識精度99.8%の高さを誇る自動議事録作成ツールです。「議事録作成の効率を上げたい」という方はぜひチェックしてみてください。

関連記事:議事録は自動作成で効率化しよう!おすすめのツール7選

まとめ

議事録とは、会議や商談で話し合ったことを記録するものです。会議で決定した事項や明確になった課題を、関係者に共有するために作成します。また、議事録は責任の所在の明確化や合意形成の証拠としても役立ち、会議後の業務をスムーズに進めるためには欠かせません。今回紹介した書き方のポイントや便利なツールを活用して、効率的に議事録を作成してみてください。

AI GIJIROKU ブログ編集部です。議事録や、会議、音声を中心に生産性を向上するためのブログを執筆しています。